インテリジェント飛行センターの使命

インテリジェント飛行センターの展示と設備を3Dビューでご覧頂けます。

展示資料を個人利用以外の目的でご利用になる場合は、お問い合わせ下さい。

What's New

2025.10.24

鈴木智教授率いるICASTが、WBSドローン部門で見事優勝

2025.8.9

カイコガの匂い追尾に関する論文がScientific Reportsに掲載される

2023.10.4

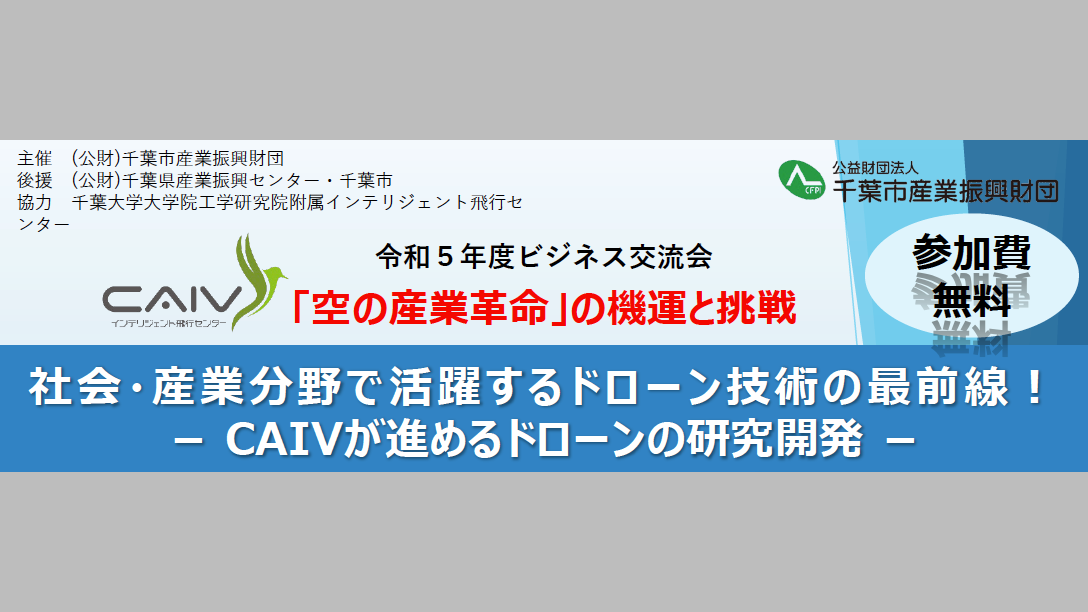

10/11 千葉大でビジネス交流会を開催予定

2022.11.8

高橋佑磨准教授が先進学術賞を受賞

2022.11.1

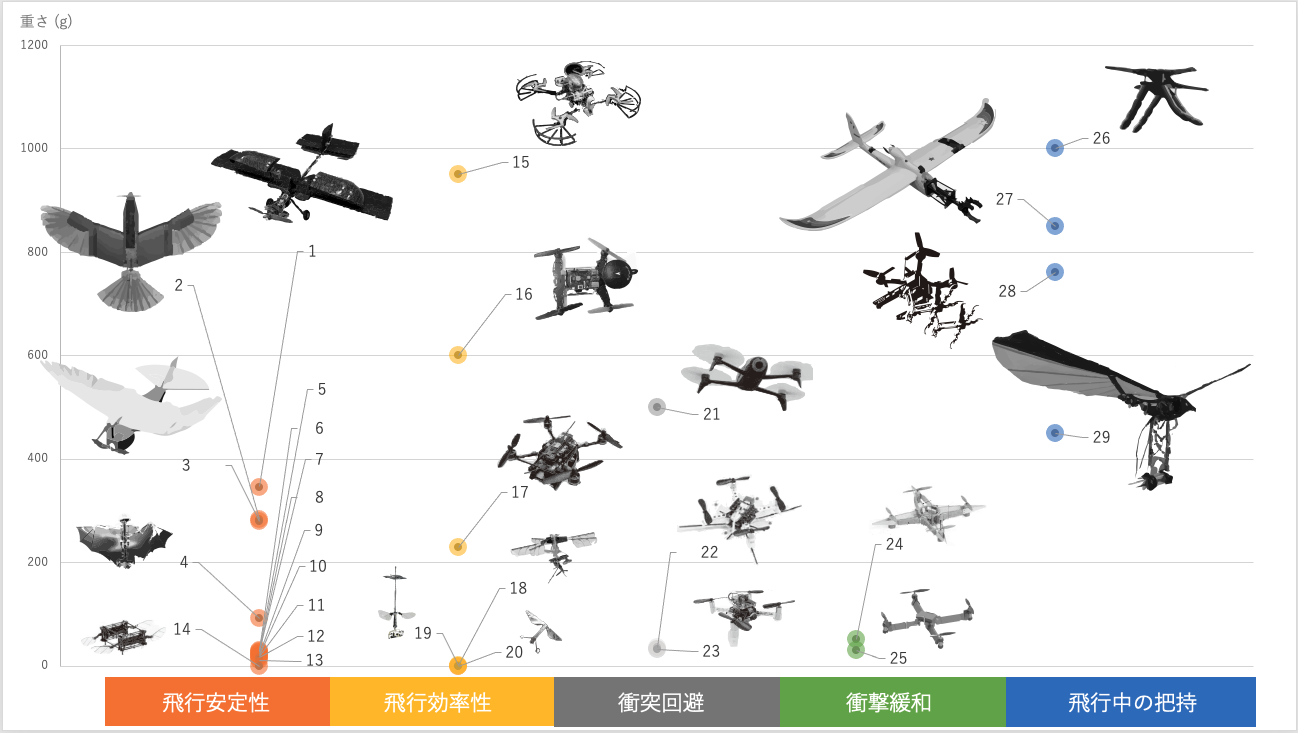

ドローンのためのバイオミメティクス最新動向を解説

2022.6.1

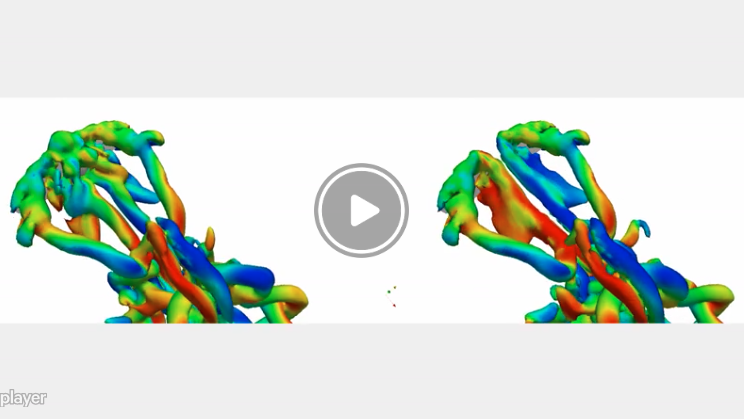

流体分野トップジャーナルPhysics of Fluidsにて論文が特集される

2022.3.29

小型ドローン「カイトプレーン」東京湾縦断自律飛行

2022.2.3

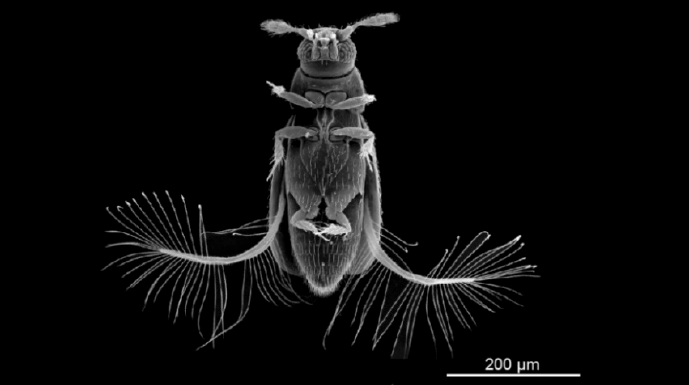

最小羽毛甲虫の飛行を解明した研究がNature本誌の表紙を飾る

2021.11.12

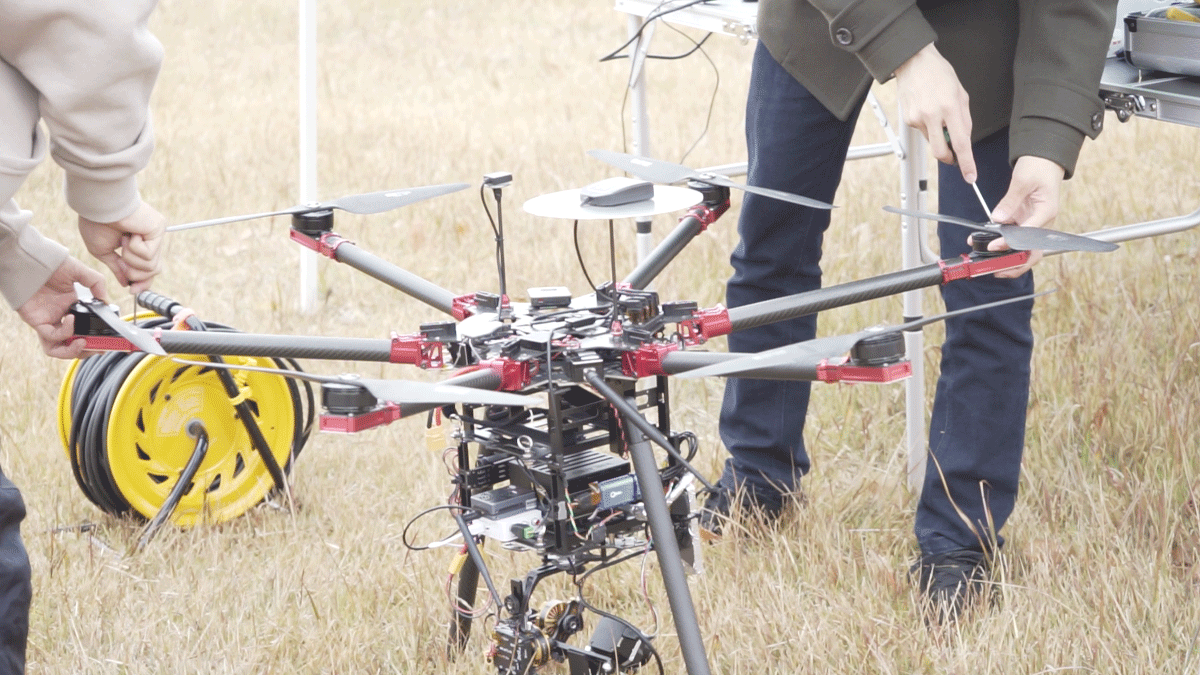

鈴木准教授、下刈りドローンの実証試験を共同実施

2021.8.27

桑折准教授、NHK国際放送番組に出演

2021.7.2

パーソナルモビリティ試乗会に附属小35名が参加

2021.6.21

小型ドローン「カイトプレーン」東京湾縦断飛行を見学

2021.6.10

特任研究員を募集しています

(知能ロボティクス分野ポスドク)

2021.3.5

CAIVを紹介する広報冊子を発行

2021.3.4

オンライン公開シンポジウム

昆虫に学ぶ生物規範工学が拓くイノベーション

CONCEPT

CONCEPT

インテリジェント飛行センターの使命

「空の産業革命」の機運と挑戦

低空を移動するドローンの課題

生物を規範とした次世代のドローン

なぜ生物なのか

| 人類の技術体系 | 生物の技術体系 | |

|---|---|---|

| 物質 | 鉄、銅、アルミ、シリコン等希少元素 | 有機物質、汎用元素、CHOPINS |

| エネルギー | 化石燃料、原子力 | 太陽光エネルギー、化学エネルギー |

| ものづくりの方法 | 高温、高圧、リソグラフィ | 常温、常圧、自己組織化、自己集合 |

| 持続可能性 | 高環境負荷・消費型 地球環境は持続不可能 |

低環境負荷・循環型 地球環境は持続可能 |

表1: 人類と人類以外の生物の技術体系の対比。なお、ここで言う「技術」とは、地球と自然に働きかけ、利用して、生物が生き残る「術(すべ)」を指す。人間と生物は、それぞれ異なる「物質」「エネルギー」「ものつくりの方法」の「技術体系」がある。

(参考資料:日本機械学会誌「小特集生物に学ぶ機械工学」, Vol.2, No.1143, 2014)

生物規範工学とは

1505

1903

生物の知能とは

リーダシップをどう育てるか

MEMBER

MEMBER

常勤教員

| 氏名 | リンク | 職名 | 所属 | 専門分野 |

|---|---|---|---|---|

| 劉 浩 |  生物機械工学研究室 |

教授 | 工学研究院 | 機械工学・バイオミメティクス |

| 中田 敏是 |  生物機械工学研究室 |

准教授 | 工学研究院 | 機械工学・バイオミメティクス |

| 並木 明夫 |  並木研究室 |

准教授 | 工学研究院 | 機械工学・ロボット工学 |

| 鈴木 智 | 自律制御システム研究室 | 准教授 | 工学研究院 | 機械工学・ロボット工学 |

| 大川 一也 |  大川研究室 |

准教授 | 工学研究院 | 機械工学・人工知能 |

| 桑折 道済 |  ソフト材料化学研究室 |

准教授 | 工学研究院 | 共生応用・高分子科学 |

| 加藤 顕 |  園芸学研究科 |

助教 | 園芸学研究科 | 緑地環境学・資源学 |

| 石川 裕之 |  発生遺伝学研究室 |

准教授 | 理学研究院 | 発生生物学・パターン形成 |

| 髙橋 佑磨 |  群集生態学研究室 |

助教 | 理学研究院 | 進化生物学・群集生態学 |

寄附講座のご案内

寄附講座の設置期間

設置期間

2019(令和元)年10月1日 ~ 2022(令和4)年9月30日 (3年間)

寄附者の概要

設立

平成30年1月17日

住所

〒113-8485 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学南研究棟3階

代表者

代表取締役社長 郷治 友孝

資本金

10,000,000円

設立

令和元年6月3日

住所

〒104-0041 東京都中央区新富町2-1-7 富士中央ビル6階

代表者

理事長 野波 健蔵

寄附講座 研究員

特任教授 王 偉

現職:南京信息工程大学 教授

特任准教授 米澤 宏一

現職:一般財団法人電力中央研究所 上席研究員

特任研究員 田中紗織

共同研究